2月15日にも摘まれた春の七草のひとつのゴギョウの花、黄色い花を咲かせているところ

春先から夏前はタンポポんの花があちらこちらに花を咲かせます。全草食用になります。少しほろ苦い若葉や花茎はサラダに入れても美味しいです。

行者ニンニクの蕾、数年前長野県産の3,4年物の行者ニンニクの種イモを植えたもの、大阪の夏は暑すぎるので夏は越せないと生産者の方がいっていましたが昨年も花を咲かせるまで育ちました。春先に地中から芽をだし葉をひろげます。ニンニクと名についている通りニンニクの香りがする山菜で主に寒冷地の東北地方や北海道などの山地などに天然のものは自生しています。昨年はイノシシに荒らされていたので今年はでるかどうかまだわからない状態です。

暖かくなってくるとレタス類もどんどん伸びてきます。

昨年の春先のレタスのマノア、極早生の小さいレタスで寒い間は小さかったですが4月5月になると拳大ほどの大きさのレタスになります。

5月を過ぎるとハーブのディルも黄色い小さな花をたくさん咲かせていました。

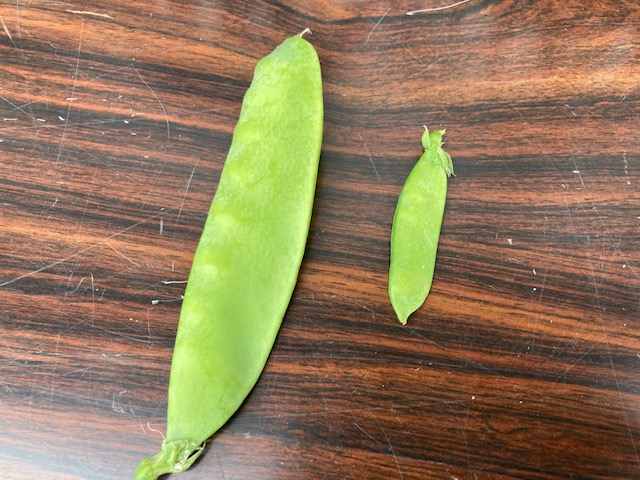

春先に夏場は花や蕾を楽しんだ山菜の一種の萱草を採取したりしました。写真の左側のものが萱草、主に白い株元の部分を食用にします柔らかい若葉や葉も食べられます。アクや癖がほとんどなく淡白な味わいでほんのりとした甘みとシャキシャキした食感をお浸しなどにしていただきます。

もうすぐ2月バレンタインも近づいてきました。バレンタインお楽しみプレゼントのチョコ、昨年はコロナもあり市販のチョコの詰め合わせで今年も市販品の詰め合わせだけになりそうです。写真のものは一昨年のものでチョコラスクと国産柑橘のオランジェットを詰め合わせたものでした。

夏前になってくればアザミの花も咲いてきます。

昨年のラニーニャ現象の影響からか今冬はこれまでの暖冬気配から一転寒くなる日が多くなっています。春が待ち遠しいこの頃です🌻