昨年梅雨も終わり夏になり本格的な暑さが来る頃あやつらがやって来たのです。この頃カボチャの直播のうち生食できるカボチャのコリンキーが雑草に負けずに実をつけていました。

農園内にイノシシが侵入していたのです。雨が降り地面がぬかるんでいたので足跡が残っていました。そうイノシシです。最初は少し何か異変を感じる程度だったのです。

しかし時がたつにつれあちらこちら被害がではじめました。

夏場人手が回らないところは雑草が覆い茂ってかえってそれが隠れ蓑になってしまったようです。気付かない見えないところだけならわからなかったかもしれませんが少し斜面に待っているこの場所も雑草で覆われていましたがきれいに削り起こしていました。

畝の作物も容赦なく荒らして掘り起こしていました。イノシシは非常に鼻がいいそうで好みの美味しいにおいがあれば掘り起こすそうで地中のミミズなどの昆虫類など好んで食べます。

掘り起こすだけでなく植えた作物を走り回るのか引き倒して枯らしてしまい多くの被害がでました。きれいな万願寺唐辛子の苗でしたがこれも枯れてなくなってしまいました。

赤く色づきかけてきた唐辛子も株ごと倒され枯れてしまいました。一株だけ残ったものはちょうど高さがよかったのか食べたのか莢のヘタだけ残った状態でしたが辛くはなかったのでしょうか。青いときは爽やかな辛さと風味で美味しく楽しめたのが唐辛子のなかの唯一のよかったことです。

このバジルは助かり秋の終わりころまで葉を茂らせていました。掘り起こされ株の根鉢ごと引き倒され横倒しになっていましたがちょうど運よく発見できたのでまた植えなおしたことで息を吹き返しました。発見が遅れていれば真夏の暑い時期弱って枯れてしまうところでした。

当時どこから侵入してくるのかわからない間に被害がみるみるうちに拡大していきました。刈った雑草を積んで雑草堆肥を作っていた場所で高く刈った雑草や枯れて堆肥化してきた雑草が山になっていたのですが食べたのかなくなっていました。サツマイモは蔓は残っていましたが畝ごと掘られ芋を全部食べられたので全滅に近い状態でわずかに小さい芋が2個採れただけでした。オクラも株元を繰り返し掘られダメージを受けました。島オクラが特にひどくどんどん伸びていくオクラですが背の高さが1メートルにも満たない高さしか伸びることができませんでした。里芋も親芋の上にできた孫芋が食べられ収穫量が減ってしまい一緒に植えていた生姜も被害を受けていました。

ついにイノシシが侵入してくる穴を発見しました。その前週に老朽化して柵が倒れていたのを修理してくれたと聞いたのでもう大丈夫そうかと思いましたがまだ侵入の跡はなくならなかったので探していると以前にはなかったところの弱ったところからまた侵入してきたようです。すぐに穴を塞ぎ柵の支柱を打ち直して協力して入れないようにしました。外は笹薮ですがイノシシはそこを通てきたようです笹薮が獣道になっていたようです。その後柵の補修や周囲の刈り払いなど行われイノシシの被害は収まりましたが秋口の植え付けの遅れや種まきができなかったので年をまたいだ2022年になってもその影響がまだ残っています。

ズッキーニ、畝に直播で10株ほどありましたが写真の一株を除いてイノシシに引き倒されなくなってしまいました。この残ったズッキーニは秋の終わりころまでよく実をつけてくれました。

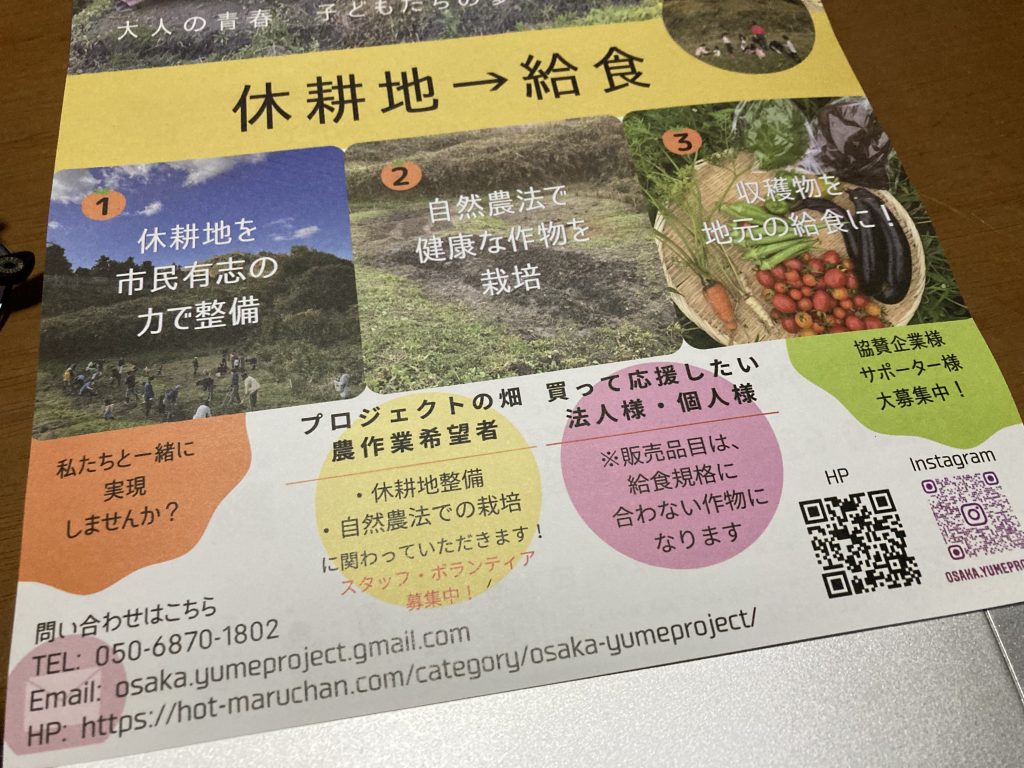

今年はゆめぷろに参加される多くの人が増えたことによりにぎやかになりイノシシも🐗寄ってこなくなってほしいものです。