この日は農園内に多くの人が集うイベントでした。少し遅れて出ましたがもうすでにたくさんの女性や子供さんも多く溝堀や七草採取をされておられました。老若男女小さい子供さん含め交流がありました。七草探しをお手伝いしました。春の七草粥は日本の1月7日に七草を食す風習です。元々は古来の中国の風習が日本に伝わり元からあった若菜摘みという風習と合わさって七草粥が生まれたようです。七草粥は平安時代の宮中行事でしたが江戸時代には庶民の間に広まったとされています。そして七草粥には2つの意味が込められているそうです。

無病息災 病気をしないことと災害や病気を防ぐという意味 があります。

長寿健康 いつまでも健康で長生きするという意味があります。

春の七草のうちスズナとスズシロは現代でいう蕪と大根にあたるので農園内で栽培されているものを使いました。セリ(芹)は農園内の水辺など自生しているので採取は容易でした。ナズナは一般によくいわれるペンペン草のことこの時期花を咲かせているものが多く柔らかい葉など探しだすのに手間がかかったかハコベラはたくさんあったので一番多く入っていた七草だったでしょうかもっさりと採れていました。ゴギョウも見つけましたがホトケノザが見つからず・・・?ホトケノザも摘んだと出されたので見ると確かにホトケノザではありましたが七草のホトケノザではありませんでした七草のものは小鬼田平子(こおにたびらこ)と呼ばれるもののほうで出されたホトケノザはよく見かける食用にしないホトケノザでした。堀り残しのゴボウも加えられ七草粥になりました。

休憩用のお茶に摘んだヨモギを煮出してお茶にしました。この時期お茶になる野草は枯れて見当たらなかったので冬場でも葉があるヨモギにしました。冬場は新芽や若葉の3葉を摘むのが美味しくいただける理想的な摘み方春先から夏前までは5葉を摘むのが美味しい摘み方です。用途によりますが食用には3葉と5葉を覚えておくと美味しくいただけます。

古来の製法での石鹸作り体験も行われました。焚火で木灰を作り鍋に水を入れ灰と沸かしアルカリ溶液を作り温めたココナッツオイルと混ぜしばらく置いて固めました。今回は初めての試みのためうまく石鹸なったかは不明で今回の経験を活かして次回に繋げていくようです。

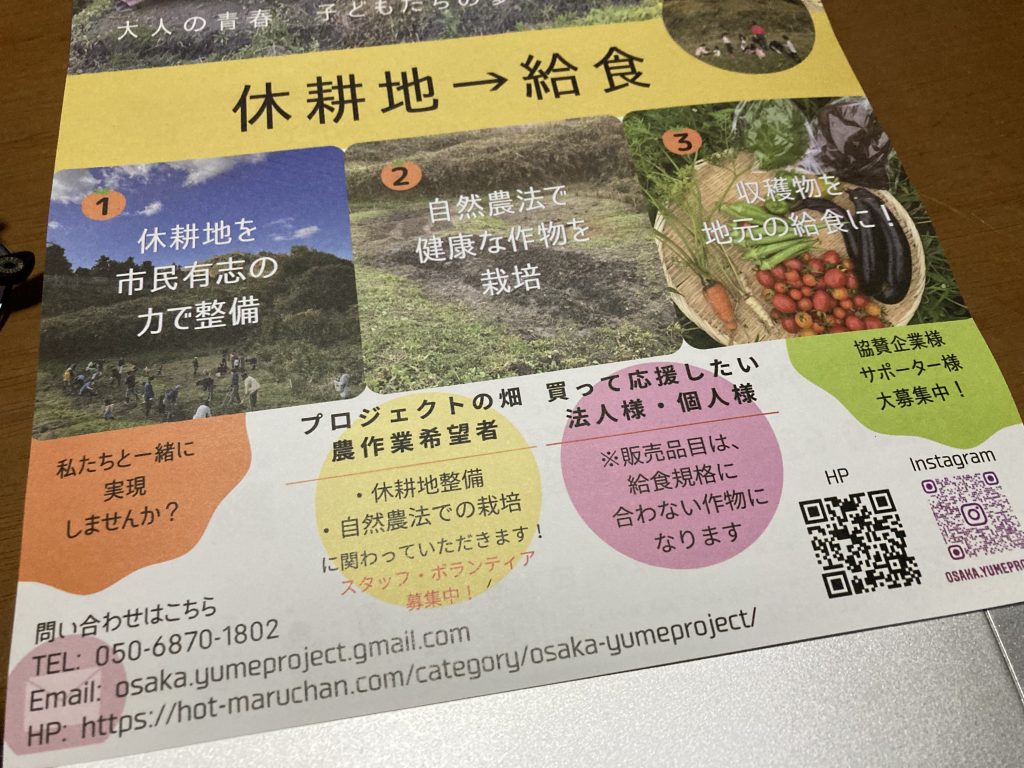

ゆめぷろのチラシができました。このチラシはゆめぷろ協賛企業のシーズクリエイト様の御協力によりチラシが刷られています。

写真がうまくPCに移行できなかったため肝心のにぎやかなところが載せられていませんがうまく移行できればそのうちに公開させていただきます。